Não se sabe quem escreveu

“A Arte de Furtar”. Na busca de um autor, muitos quiseram atribuir a criação

dessa obra prima, além de vários outros, ao Padre Antônio Vieira (1608-1697)

ou ao Padre Manoel da Costa (1601- 1667), polêmica que rola nos

últimos quatro séculos. Não se sabe, pois, se foi o Antônio ou o Manoel. Será que importa? Trata-se de um anônimo, ponto

final.

No caso de A Arte de Furtar, é admirável a coragem

das denúncias que faz – o autor, que não era bobo, se escondeu no anonimato – e

das análises de cunho sociológico e cultural que levanta. É um livro admirável.

Vale a leitura.

Mas quero destacar que o

livro tem atualidade apesar de sua idade já secular. Quem sabe ajude a salvar do

lixo da história o ano que está acabando.

Como se sabe, fala-se

muito em impunidade no Brasil. Por conta da impunidade temos a continuidade e o

aprofundamento dos crimes cometidos. Embora isso seja a mais cristalina

verdade, não é toda a verdade.

Vejamos.

Diz o autor anônimo, já ao

final do livro: “Duas coisas há que facilitarão muito os ladrões a furtar: uma

é o que sobeja neles e a outra o que falta em nós”.

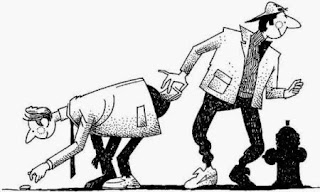

Essa frase é uma

preciosidade. Até porque faz com que olhemos para as duas faces de um fenômeno

social. De um lado quem furta e, de outro, quem é furtado.

E nos lembra que as duas

coisas não podem ser entendidas se não as pensarmos juntas. Ora, o que falta em

nós é o que move ladrões de galinha e políticos e empresários corruptos a

cometer crimes novos e mais ousados.

Voltando ao anônimo:

“sobeja neles cobiça para nos roubarem e falta em nós justiça para os

emendarmos”.

Em busca de uma saída, o

anônimo desenvolve uma parábola na qual duas senhoras – Dona Justiça e Dona Cobiça

– se agridem numa briga no Terreiro do Paço. Ocorre que Dona Cobiça acerta um

soco nos olhos da Dona Justiça e lhe arranca um olho, o que fez com que

imaginasse que a tivesse matado. Temendo por sua sorte, correu ao Paço em busca

de ajuda. Foi então advertida de que ali seria punida, sendo homicida e ladra. Dirigiu-se

então ao Corpo Santo, mas ali a avisaram que se arriscava a ser enviada ao

Brasil, onde poderia cair nas unhas de holandeses. Acabou indo à Rua Nova,

pensando em se esconder nas lojas dos mercadores e, em seguida, na Rua dos

Ourives – nos dois casos não a atenderam.

Tentou abrigar-se então em

algum mosteiro, mas todas as portas lhe foram fechadas. Padres e freiras tinham

outras preocupações. No castelo, o mesmo. Ela então – na expressão deliciosa da

época – “se deu em ladra” e passou a roubar a olhos vistos, até mesmo o soldo

dos soldados e as riquezas da Fazenda de el-rei. Temendo ser enforcada,

passou-se para Castela, sem passaporte, onde assolou os espanhóis com tributos

tais que esses, para se repararem, dirigiram-se ao Novo Mundo, onde, “só na

ilha de Cuba (...) mataram mais de doze milhões de índios para se encher de ouro”.

Esquartejaram crianças, queimaram vivos caciques e reis, degolaram imperadores –

e assim devoraram serras de prata e montes de ouro, que mandavam à Espanha para

que pudesse fazer a guerra a toda a Europa.

Em meio ao caos reinante, resolveu-se

chamar a Dona Justiça para reparar os estragos, mas esta, sendo agora caolha –

um de seus olhos, lembro, fora arrancado pelo murro da Cobiça – nada podia

fazer. Colocaram nela então um olho de prata, mas o arranjo ficou deformado. Os

homens aguardaram então que Deus condenasse a Cobiça ao inferno.

E, candidamente, diz o

Anônimo: “Não sei se me tenho declarado”. E, para não haver dúvidas, arremata: “Quero

dizer que a cobiça é a mãe de todos os ladrões e que a justiça se lhe acanha

quando não é direita”.

Então, concluamos nós, a

quatro séculos de distância: que se cortem as unhas aos ladrões e que sejam

punidos na sua medida, do mais pequeno ao mais alto arregimentador de

propinas.

Sem Dona Justiça caolha, é

claro.

E que 2017 nos seja leve.